Feinstpartikel zurück in den Rohstoffkreislauf

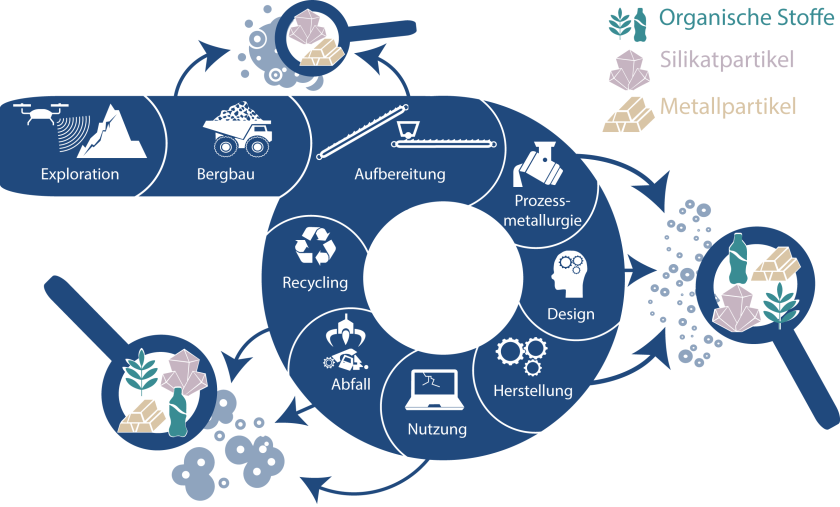

Innerhalb von drei Teilprojekten werden organische, metallische und Feinststoffarten untersucht, die zu Zement recycelt werden könnten. © FINEST

Bei industriellen Prozessen entstehen immer auch feinkörnige Rückstände. Diese finden nur selten den Weg zurück in die industrielle Wertschöpfungskette, sondern werden meist entsorgt und stellen ein potenzielles Umweltrisiko dar. Das Projekt FINEST erfasst und untersucht verschiedene dieser Feinststoffströme mit dem Ziel, neue Konzepte zu entwickeln, um sie im Kreislauf zu halten und verbliebene Reststoffe gefahrlos abzulagern. FINEST konnte sich beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Helmholtz-Gemeinschaft durchsetzen und wird nun 5 Millionen Euro gefördert.

Das Projekt wird vom Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) koordiniert und bezieht Teams am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), der TU Bergakademie Freiberg (TUBAF) und der Universität Greifswald mit ein.

Das HZB beteiligt sich an FINEST in einem Projekt zum Abbau von Mikroplastik. „Wir wollen gemeinsam mit dem UFZ untersuchen, wie sich Mikroplastik-Partikel abbauen lassen, etwa durch bakterielle Enzyme, die wir struktur-basiert verbessern. Zusätzlich wollen wir auch zusammen mit dem HZDR neue Detektionsmöglichkeiten für Mikro- und Nanoplastik entwickeln“, sagt Dr. Gert Weber, der am HZB in der Gruppe Makromolekulare Kristallographie forscht.

Die Forscher*innen der sechs beteiligten Institutionen beschäftigen sich ab Juli 2022 in dem fünfjährigen Projekt mit Feinststoffen anthropogenen Ursprungs wie Mikroplastik, mineralischen Additiven (Zusatzstoffen) oder Metallen, für die es bislang kaum Verwertungsmöglichkeiten gibt. Mittels innovativer Prozesse sollen die derzeit noch sehr niedrigen Verwertungsquoten dieser feinstpartikulären Stoffe erhöht und die verbleibenden Reststoffe unschädlich abgelagert werden, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft voranzubringen.

Die vollständige Presseinfo lesen Sie auf der Webseite des HZDR.

HZDR/HZB

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23927;sprache=de

- Link kopieren

-

Neues Instrument bei BESSY II: Die OÆSE-Endstation in EMIL

An BESSY II steht nun ein neues Instrument zur Untersuchung von Katalysatormaterialien, Batterieelektroden und anderen Energiesystemen zur Verfügung: die Operando Absorption and Emission Spectroscopy on EMIL (OÆSE) Endstation im Energy Materials In-situ Laboratory Berlin (EMIL). Ein Team um Raul Garcia-Diez und Marcus Bär hat die Leistungsfähigkeit des Instruments an elektrochemisch abgeschiedenem Kupfer demonstriert.

-

Grüner Wasserstoff: Käfigstruktur verwandelt sich in effizienten Katalysator

Clathrate zeichnen sich durch eine komplexe Käfigstruktur aus, die auch Platz für Gast-Ionen bietet. Nun hat ein Team erstmals untersucht, wie gut sich Clathrate als Katalysatoren für die elektrolytische Wasserstoffproduktion eignen. Das Ergebnis: Effizienz und Robustheit sind sogar besser als bei den aktuell genutzten Nickel-basierten Katalysatoren. Dafür fanden sie auch eine Begründung. Messungen an BESSY II zeigten, dass sich die Proben während der katalytischen Reaktion strukturell verändern: Aus der dreidimensionalen Käfigstruktur bilden sich ultradünne Nanoblätter, die maximalen Kontakt zu aktiven Katalysezentren ermöglichen. Die Studie ist in „Angewandte Chemie“ publiziert.

-

Solarzellen auf Mondglas für eine zukünftige Basis auf dem Mond

Zukünftige Mondsiedlungen werden Energie benötigen, die Photovoltaik liefern könnte. Material in den Weltraum zu bringen, ist jedoch teuer – ein Kilogramm zum Mond zu transportieren, kostet eine Million Euro. Doch auch auf dem Mond gibt es Ressourcen, die sich nutzen lassen. Ein Forschungsteam um Dr. Felix Lang, Universität Potsdam, und Dr. Stefan Linke, Technische Universität Berlin, haben nun das benötigte Glas aus „Mondstaub“ (Regolith) hergestellt und mit Perowskit beschichtet. Damit ließe sich bis zu 99 Prozent des Gewichts einsparen, um auf dem Mond PV-Module zu produzieren. Die Strahlenhärte konnte das Team am Protonenbeschleuniger des HZB getestet.