Fermi-Bögen in Antiferromagneten an BESSY II entdeckt

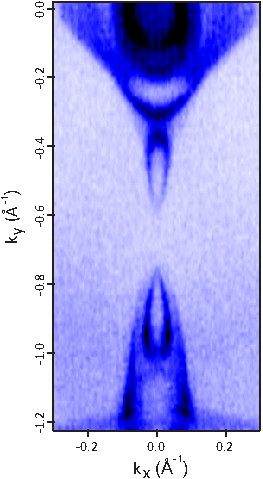

An BESSY II konnte die Fermi-Oberfläche von antiferromagnetischem NdBi gemessen werden. Dabei zeigten sich so genannte Fermi-Bögen. © https://www.nature.com/articles/s41586-022-04412-x.

Eine internationale Kooperation hat Proben von NdBi-Kristallen untersucht, die interessante magnetische Eigenschaften aufweisen. Bei ihren Experimenten, darunter Messungen an BESSY II, konnten sie Hinweise auf so genannte Fermi-Bögen im antiferromagnetischen Zustand der Probe bei tiefen Temperaturen finden. Diese Beobachtung wird durch bestehende theoretische Vorstellungen noch nicht erklärt und eröffnet faszinierende Möglichkeiten, diese Art von Materialien für innovative Informationstechnologien zu nutzen, die auf Spins statt auf Elektronen basieren.

Neodym-Bismut-Kristalle gehören zur breiten Palette von Materialien mit interessanten magnetischen Eigenschaften. Die Fermi-Fläche, die in den Experimenten gemessen wird, enthält Informationen über die Transporteigenschaften der Ladungsträger im Kristall. Während die Fermi-Fläche normalerweise aus geschlossenen Konturen besteht, sind unzusammenhängende Abschnitte, die als Fermi-Bögen bezeichnet werden, sehr selten und können Anzeichen für ungewöhnliche elektronische Zustände sein.

Ungewöhnliche Aufspaltung

In einer Studie, die jetzt in Nature veröffentlicht wurde, präsentiert das Team experimentelle Beweise für solche Fermi-Bögen. Sie beobachteten eine ungewöhnliche magnetische Aufspaltung im antiferromagnetischen Zustand der Proben unterhalb einer Temperatur von 24 Kelvin (der Néel-Temperatur). Diese Aufspaltung erzeugt Bänder mit entgegengesetzter Krümmung, die sich mit der Temperatur zusammen mit der antiferromagnetischen Ordnung ändern.

Diese Beobachtung ist sehr wichtig, weil sie sich von den bisher theoretisch betrachteten und experimentell beobachteten Fällen magnetischer Aufspaltungen fundamental unterscheidet. Bei den bisher bekannten Zeeman- und Rashba-Aufspaltungen bleibt die Krümmung der Bänder immer erhalten. Da beide genannten Effekte für die Spintronik wichtig sind, könnten die aktuellen Erkenntnisse zu neuen Anwendungen führen, zumal sich das Augenmerk bei der Spintronikforschung derzeit von traditionell ferromagnetischen hin zu antiferromagnetischen Materialien bewegt.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23507;sprache=de

- Link kopieren

-

Elegantes Verfahren zum Auslesen von Einzelspins über Photospannung

Diamanten mit spezifischen Defekten können als hochempfindliche Sensoren oder Qubits für Quantencomputer genutzt werden. Die Quanteninformation wird dabei im Elektronenspin-Zustand der Defekte gespeichert. Allerdings müssen die Spin-Zustände bislang optisch ausgelesen werden, was extrem aufwändig ist. Nun hat ein Team am HZB eine elegantere Methode entwickelt, um die Quanteninformation über eine Photospannung auszulesen. Dies könnte ein deutlich kompakteres Design von Quantensensoren ermöglichen.

-

Solarzellen auf Mondglas für eine zukünftige Basis auf dem Mond

Zukünftige Mondsiedlungen werden Energie benötigen, die Photovoltaik liefern könnte. Material in den Weltraum zu bringen, ist jedoch teuer – ein Kilogramm zum Mond zu transportieren, kostet eine Million Euro. Doch auch auf dem Mond gibt es Ressourcen, die sich nutzen lassen. Ein Forschungsteam um Dr. Felix Lang, Universität Potsdam, und Dr. Stefan Linke, Technische Universität Berlin, haben nun das benötigte Glas aus „Mondstaub“ (Regolith) hergestellt und mit Perowskit beschichtet. Damit ließe sich bis zu 99 Prozent des Gewichts einsparen, um auf dem Mond PV-Module zu produzieren. Die Strahlenhärte konnte das Team am Protonenbeschleuniger des HZB getestet.

-

Optische Innovationen für Solarmodule – Was bringt den Ausbau am meisten voran?

Im Jahr 2023 erzeugten Photovoltaikanlagen weltweit mehr als 5% der elektrischen Energie und die installierte Leistung verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Optische Technologien können die Effizienz von Solarmodulen weiter steigern und neue Einsatzbereiche erschließen, etwa in Form von ästhetisch ansprechenden, farbigen Solarmodulen für Fassaden. Nun geben 27 Fachleute einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung und eine Einschätzung, welche Innovationen besonders zielführend sind. Der Bericht, der auch für Entscheidungsträger*innen in der Forschungsförderung interessant ist, wurde von Prof. Christiane Becker und Dr. Klaus Jäger aus dem HZB koordiniert.