Nutzerforschung an BESSY II: Graphitelektroden für wiederaufladbare Batterien untersucht

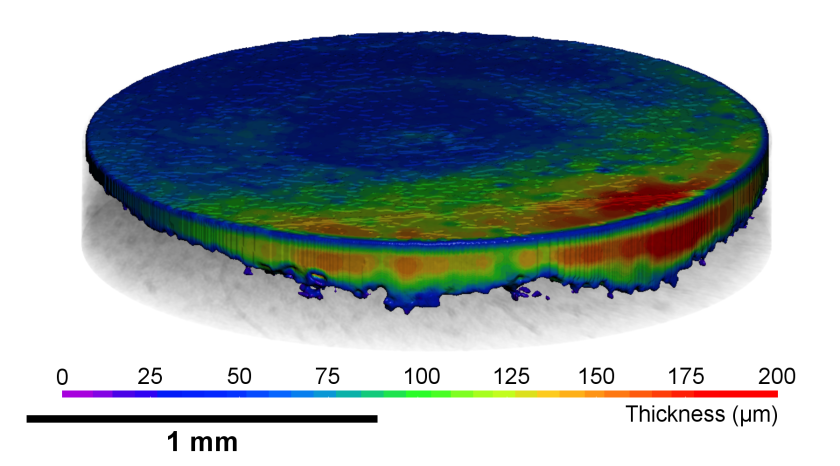

Das während des Ladevorgangs aufgenommene Tomogramm zeigt die ortsaufgelösten Veränderungen der Graphit-Elektrodendicke einer wiederaufladbaren Aluminium-Ionen-Batterie im entladenen und geladenen Zustand.

© HZB

Wiederaufladbare Graphit-Dual-Ionen-Batterien sind preisgünstig und leistungsstark. Ein Team von der Technischen Universität Berlin hat an der EDDI Beamline von BESSY II untersucht, wie sich während des Zyklierens (operando) die Morphologie der Graphit-Elektroden reversibel verändert. Die 3D-Röntgentomographieaufnahmen kombiniert mit simultaner Diffraktion erlauben nun eine präzise Auswertung der Prozesse, insbesondere von Volumenveränderungen der Elektroden. Dies kann dazu beitragen, Graphitelektroden weiter zu optimieren.

Published in Advanced Functional Materials (2020); Simultaneous X‐Ray Diffraction and Tomography Operando Investigation of Aluminum/Graphite Batteries; Giuseppe Antonio Elia, Giorgia Greco, Paul Hans Kamm, Francisco García‐Moreno, Simone Raoux, Robert Hahn

DOI: 10.1002/adfm.202003913

Abstract: Rechargeable graphite dual‐ion batteries are extremely appealing for grid‐level stationary storage of electricity, thanks to the low‐cost and high‐performance metrics, such as high‐power density, energy efficiency, long cycling life, and good energy density. An in‐depth understanding of the anion intercalation mechanism in graphite is fundamental for the design of highly efficient systems. In this work, a comparison is presented between pyrolytic (PG) and natural (NG) graphite as positive electrode materials in rechargeable aluminum batteries, employing an ionic liquid electrolyte. The two systems are characterized by operando synchrotron energy‐dispersive X‐ray diffraction and time‐resolved computed tomography simultaneously, establishing a powerful characterization methodology, which can also be applied more in general to carbon‐based energy‐related materials. A more in‐depth insight into the AlCl4−/graphite intercalation mechanism is obtained, evidencing a mixed‐staged region in the initial phase and a two‐staged region in the second phase. Moreover, strain analysis suggests a correlation between the irreversibility of the PG electrode and the increase of the inhomogenous strain. Finally, the imaging analysis reveals the influence of graphite morphology in the electrode volume expansion upon cycling.

red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=22334;sprache=deamp

- Link kopieren

-

Neues Instrument bei BESSY II: Die OÆSE-Endstation in EMIL

An BESSY II steht nun ein neues Instrument zur Untersuchung von Katalysatormaterialien, Batterieelektroden und anderen Energiesystemen zur Verfügung: die Operando Absorption and Emission Spectroscopy on EMIL (OÆSE) Endstation im Energy Materials In-situ Laboratory Berlin (EMIL). Ein Team um Raul Garcia-Diez und Marcus Bär hat die Leistungsfähigkeit des Instruments an elektrochemisch abgeschiedenem Kupfer demonstriert.

-

Grüner Wasserstoff: Käfigstruktur verwandelt sich in effizienten Katalysator

Clathrate zeichnen sich durch eine komplexe Käfigstruktur aus, die auch Platz für Gast-Ionen bietet. Nun hat ein Team erstmals untersucht, wie gut sich Clathrate als Katalysatoren für die elektrolytische Wasserstoffproduktion eignen. Das Ergebnis: Effizienz und Robustheit sind sogar besser als bei den aktuell genutzten Nickel-basierten Katalysatoren. Dafür fanden sie auch eine Begründung. Messungen an BESSY II zeigten, dass sich die Proben während der katalytischen Reaktion strukturell verändern: Aus der dreidimensionalen Käfigstruktur bilden sich ultradünne Nanoblätter, die maximalen Kontakt zu aktiven Katalysezentren ermöglichen. Die Studie ist in „Angewandte Chemie“ publiziert.

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.