Ultradünne Wasserfilme zum Fließen gebracht - Ein Flachstrahl für Röntgenspektroskopie

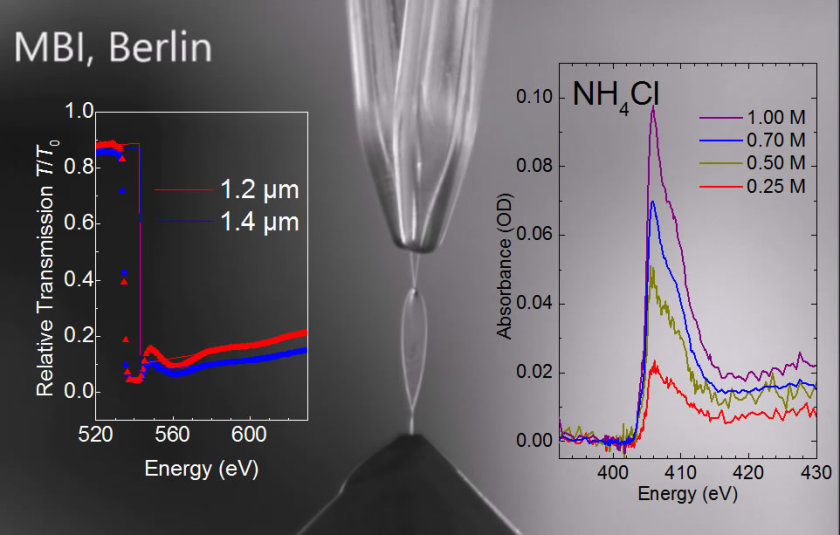

Flachstrahlsystem für Flüssigkeiten mit den beiden Düsen, den beiden kollidierenden laminaren Flüssigkeitsstrahlen und dem blattförmigen Wasserfilm. © MBI

Teams des Max-Born-Instituts für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI), des HZB und des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) haben ein neuartiges Flachstrahlsystem für Transmissionsmessungen flüssiger Proben im weichen Röntgenbereich entwickelt. Dies bedeutet einen wichtigen Fortschritt für die Spektroskopie flüssiger Proben mit weicher Röntgenstrahlung und ebnet den Weg für neuartige stationäre und zeitaufgelöste Experimente.

Dabei wurde ein Phänomen aus der Fluiddynamik ausgenutzt: Wenn sich zwei identische laminare Flüssigkeitsstrahlen unter einem wohldefinierten Winkel treffen, breitet sich die Flüssigkeit radial aus, was zur Ausbildung eines dünnen blattförmigen Flüssigkeitsfilm senkrecht zur Ebene der beiden Strahlen führt. Dieser Film wird durch eine ebenfalls aus der Flüssigkeit gebildeten Randlippe stabilisiert.

Die Innovation besteht hier darin, dass ein über Stunden stabiler Flachstrahl im Vakuum (bei Drücken kleiner als 10-3 mbar) mit einer Dicke von einem bis zwei Mikrometer realisiert wurde. Erstmalig konnten damit Absorptionsspektren flüssiger Proben in Transmission mit Photonenenergien im Weichröntgenbereich und völlig ohne Membran-basierte Fenster gemessen werden.

Die röntgenspektroskopischen Messungen wurden an BESSYII des HZB durchgeführt.

Lesen Sie hier den kompletten Text aus dem MBI.

Originalpublikation: Structural Dynamics 2, 054301 (2015): A liquid flatjet system for solution phase soft-x-ray spectroscopy

Maria Ekimova, Wilson Quevedo, Manfred Faubel, Philippe Wernet, Erik T.J. Nibbering

Max-Born-Institut/red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14315;sprache=deamp

- Link kopieren

-

Neues Instrument bei BESSY II: Die OÆSE-Endstation in EMIL

An BESSY II steht nun ein neues Instrument zur Untersuchung von Katalysatormaterialien, Batterieelektroden und anderen Energiesystemen zur Verfügung: die Operando Absorption and Emission Spectroscopy on EMIL (OÆSE) Endstation im Energy Materials In-situ Laboratory Berlin (EMIL). Ein Team um Raul Garcia-Diez und Marcus Bär hat die Leistungsfähigkeit des Instruments an elektrochemisch abgeschiedenem Kupfer demonstriert.

-

Grüner Wasserstoff: Käfigstruktur verwandelt sich in effizienten Katalysator

Clathrate zeichnen sich durch eine komplexe Käfigstruktur aus, die auch Platz für Gast-Ionen bietet. Nun hat ein Team erstmals untersucht, wie gut sich Clathrate als Katalysatoren für die elektrolytische Wasserstoffproduktion eignen. Das Ergebnis: Effizienz und Robustheit sind sogar besser als bei den aktuell genutzten Nickel-basierten Katalysatoren. Dafür fanden sie auch eine Begründung. Messungen an BESSY II zeigten, dass sich die Proben während der katalytischen Reaktion strukturell verändern: Aus der dreidimensionalen Käfigstruktur bilden sich ultradünne Nanoblätter, die maximalen Kontakt zu aktiven Katalysezentren ermöglichen. Die Studie ist in „Angewandte Chemie“ publiziert.

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.