Graphen auf Titancarbid erzeugt neuartigen Phasenübergang

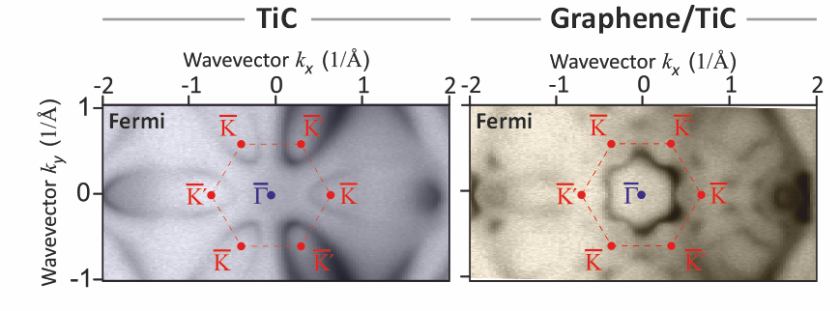

Graphen-induzierter Lifshitz-Übergang von einer blütenblattförmigen Fermi-Fläche zu einer zahnradförmigen Loch-Fermi-Fläche durch vergleichende vollständige Photoemissionskartierung der Bandstrukturen von blankem TiC(111) und Graphen/TiC(111). © HZB

An der Röntgenquelle BESSY II hat ein Team einen Lifshitz-Übergang in TiC entdeckt, der durch eine Beschichtung mit Graphen hervorgerufen wird. Die Ergebnisse zeigen das Potenzial von 2D-Materialien wie Graphen und die Auswirkungen, die sie durch Wechselwirkungen im Nahfeld auf benachbarte Materialien haben.

Das Stapeln von 2D-Materialien bietet Optionen, um Materialeigenschaften auf eine kontrollierbare Weise zu verändern. Allerdings ist der Einfluss von 2D-Materialien auf die Eigenschaften benachbarter Materialien durch Proximity-Effekte noch nicht vollständig geklärt. Insbesondere zeigt sich, dass dies Eigenschaften wie Bandlücken in Halbleitern und exzitonischen Eigenschaften beeinflussen kann. Die Fermi-Flächen von Metallen gehören bisher nicht zu den Eigenschaften, die auf einen Annäherungseffekt reagieren.

Die Fermi-Fläche eines Metalls ist ein mathematisches Konzept, das die Elektronen mit der höchsten Energie im Material abbildet. Nur diese Elektronen sind an Eigenschaften wie der elektrischen Leitfähigkeit beteiligt. Ein wichtiger Aspekt der Fermi-Fläche ist, dass sie die Elektronen in Bezug auf die Richtung ihrer Bewegung darstellt.

Die neue Studie von Andrei Varykhalov und seinen Kollegen bei BESSY II zeigt, dass eine Graphenschicht einen Lifshitz-Übergang im oberflächennahen Bereich eines darunter liegenden Metalls, TiC, hervorrufen kann: Die Fermi-Fläche wandelt sich von einer lochartigen zu einer elektronenartigen Fermi-Fläche. Die Änderung der Fermi-Fläche ist besonders relevant, da dies auch die Richtung der Elektronenbewegung und im Magnetfeld auch die Richtung des makroskopischen elektrischen Stroms ändert.

Die Entdeckung eröffnet einen neuen Weg zur Kontrolle und Manipulation der elektronischen Eigenschaften von Materialien. Dies könnte für eine Reihe von technologischen Anwendungen spannend sein, zum Beispiel für die Entwicklung von Materialien mit Quanteneigenschaften wie Hochtemperatur-Supraleitfähigkeit.

red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=24892;sprache=enA

- Link kopieren

-

Durchbruch: Erster Elektronenstrahl im SEALab bringt Beschleunigerphysik voran

Weltweit zum ersten Mal hat das SEALab-Team am HZB in einem supraleitenden Hochfrequenzbeschleuniger (SRF Photoinjektor) einen Elektronenstrahl aus einer Multi-Alkali-Photokathode (Na-K-Sb) erzeugt und auf relativistische Energien beschleunigt. Dies ist ein echter Durchbruch und eröffnet neue Optionen für die Beschleunigerphysik.

-

Optische Innovationen für Solarmodule – Was bringt den Ausbau am meisten voran?

Im Jahr 2023 erzeugten Photovoltaikanlagen weltweit mehr als 5% der elektrischen Energie und die installierte Leistung verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Optische Technologien können die Effizienz von Solarmodulen weiter steigern und neue Einsatzbereiche erschließen, etwa in Form von ästhetisch ansprechenden, farbigen Solarmodulen für Fassaden. Nun geben 27 Fachleute einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung und eine Einschätzung, welche Innovationen besonders zielführend sind. Der Bericht, der auch für Entscheidungsträger*innen in der Forschungsförderung interessant ist, wurde von Prof. Christiane Becker und Dr. Klaus Jäger aus dem HZB koordiniert.

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.