Neutroneninstrument VSANS wird in den USA weiter genutzt

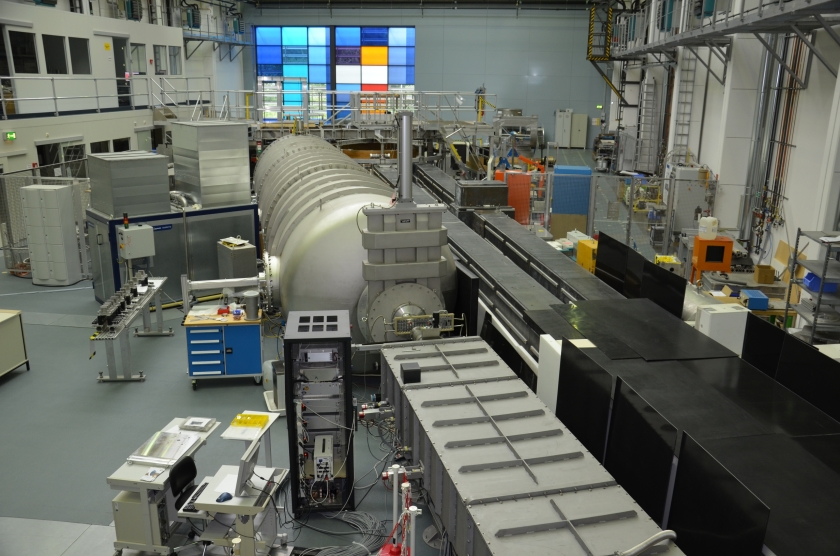

Das VSANS-Instrument (hier in der Neutronenhalle des BER II) kann an der Penn State University weiter genutzt werden. © A. Kubatzki/HZB

Ende 2019 wurde die Berliner Neutronenquelle BER II planmäßig abgeschaltet. Damit die hochwertigen Instrumente weiter für die Forschung genutzt werden können, ziehen sie an geeignete Neutronenquellen im In- und Ausland um. Nun ist ein weiterer Umzug vereinbart worden: Das Instrument für Kleinwinkelstreuung (VSANS) wird im Frühjahr 2022 am Breazeale-Forschungsreaktor an der Penn State University, USA, eine neue Heimat finden.

An der Penn State University betreibt das Radiation Science & Engineering Center (RSEC) den Breazeale-Reaktor, der Neutronen für die Forschung erzeugt. Um das neue, sehr große VSANS Instrument aufzunehmen, ist nun dort eine Erweiterung geplant.

VSANS steht für Very Small-Angle Neutron Scattering, also die Streuung von Neutronen unter sehr kleinen Streuwinkeln. Diese Methode ermöglicht Einblicke in kolloidale Systeme und weiche Materie, aber auch in Gläser, biomimetische Strukturproteine, Mikroemulsionen, flexible Elektronik und viele weitere Fragestellungen, von der Physik bis zur Biologie.

„Unser Anliegen ist, dass unsere hervorragenden Instrumente auch nach dem Abschalten des BER II weiter für die Forschung zur Verfügung stehen. Wir freuen uns daher sehr, dass das VSANS am Breazeale-Reaktor wieder aufgebaut wird“, sagt Dr. Roland Steitz. Damit haben die HZB-Expertinnen und Experten nun für fast alle Neutroneninstrumente einen neuen Standort gefunden.

"Der Breazeale-Reaktor des Penn State RSEC wird der einzige universitäre Forschungsreaktor mit einer SANS-Anlage in den Vereinigten Staaten sein", erklärt Prof. Kenan Ünlü, Direktor des RSEC und Professor für Kerntechnik.

Im aktuellen Highlightbericht 2019/2020 finden Sie auf Seite 40-41 eine Übersicht zu den bisher vermittelten Neutroneninstrumenten.

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=23155;sprache=de

- Link kopieren

-

Optische Innovationen für Solarmodule – Was bringt den Ausbau am meisten voran?

Im Jahr 2023 erzeugten Photovoltaikanlagen weltweit mehr als 5% der elektrischen Energie und die installierte Leistung verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Optische Technologien können die Effizienz von Solarmodulen weiter steigern und neue Einsatzbereiche erschließen, etwa in Form von ästhetisch ansprechenden, farbigen Solarmodulen für Fassaden. Nun geben 27 Fachleute einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung und eine Einschätzung, welche Innovationen besonders zielführend sind. Der Bericht, der auch für Entscheidungsträger*innen in der Forschungsförderung interessant ist, wurde von Prof. Christiane Becker und Dr. Klaus Jäger aus dem HZB koordiniert.

-

Georg-Forster-Forschungsstipendiat untersucht Photokatalysatoren

Dr. Moses Alfred Oladele arbeitet in einem gemeinsamen Projekt mit der Gruppe von Dr. Matt Mayer, HZB, und Prof. Andreas Taubert, Universität Potsdam, an innovativen Photokatalysatoren zur Umwandlung von CO2 mit Licht. Der Chemiker von der Redeemer‘s University in Nigeria, kam mit einem Georg-Forster-Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung nach Berlin und wird zwei Jahre am HZB forschen.

-

Perowskit-Solarzellen: Neue BMBF-Nachwuchsgruppe am HZB

Im Projekt COMET-PV will Dr. Artem Musiienko die Entwicklung von Perowskit-Solarzellen deutlich beschleunigen. Dabei setzt er auf Robotik und KI, um die vielfältigen Variationen in der Materialzusammensetzung von Zinnbasierten Perowskiten zu analysieren. Der Physiker wird am HZB eine Nachwuchsgruppe (Young Investigator Group) aufbauen. Darüber hinaus wird er an der Fakultät Physik der Humboldt-Universität zu Berlin auch Lehrverpflichtungen übernehmen.