Kandidaten für Coronamedikamente an Röntgenlichtquelle von DESY identifiziert

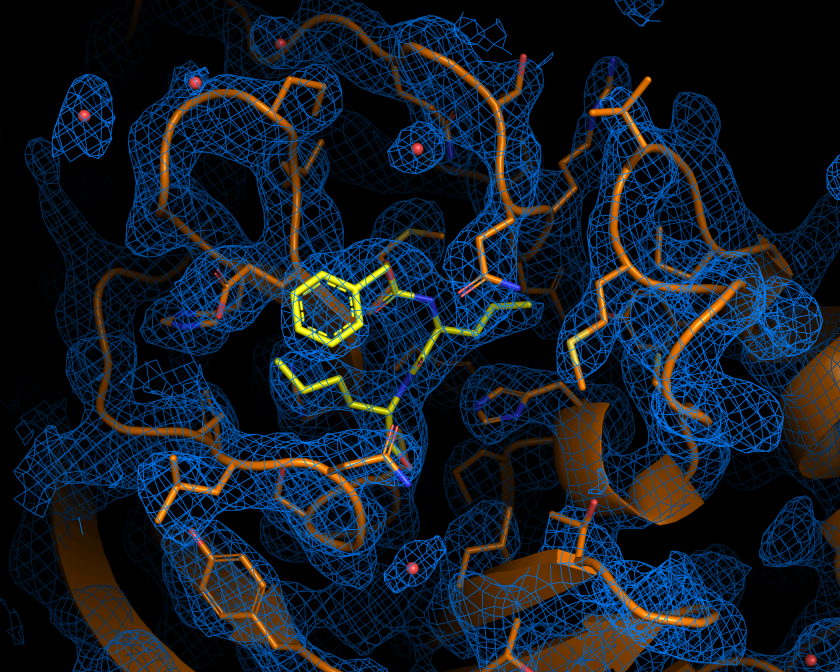

Elektronendichtekarte des antiviral aktivsten Wirkstoffs Calpeptin (gelb), der an die Hauptprotease bindet. © DESY/Sebastian Günther

An der hochbrillanten Röntgenlichtquelle PETRA III von DESY hat ein Team aus über 30 Forschungseinrichtungen mehrere Kandidaten für Wirkstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 identifiziert. Sie binden an ein wichtiges Protein des Virus und könnten damit die Basis für ein Medikament gegen Covid-19 sein. Das MX-Team aus dem HZB hat dabei einen Teil der Messdaten mit speziellen Analyseprogrammen untersucht, um passende Wirkstoffe zu identifizieren. Die Studie erschien jetzt im renommierten Fachjournal Science.

In einem sogenannten Röntgenscreening testeten die Forscherinnen und Forscher unter Federführung von DESY in kurzer Zeit fast 6000 bereits für die Behandlung anderer Krankheiten existierende Wirkstoffe. So konnte das Team insgesamt 37 Stoffe identifizieren, die an die Hauptprotease (Mpro) des SARS-CoV-2-Virus binden. Sieben dieser Stoffe hemmen die Tätigkeit des Proteins und bremsen so die Vermehrung des Virus. Zwei von ihnen tun das so vielversprechend, dass sie zurzeit in präklinischen Studien weiter untersucht werden. Das vermutlich größte Wirkstoffscreening dieser Art brachte zudem eine neue Bindungsstelle an der Hauptprotease des Virus zu Tage, an der Medikamente ankoppeln können.

„Die Wirkstoffe Calpeptin und Pelitinib zeigten die deutlich höchste Antiviralität bei guter Zellverträglichkeit. Unsere Kooperationspartner haben daher bereits präklinische Untersuchungen mit diesen beiden Wirkstoffen begonnen“, erklärt DESY-Forscher Sebastian Günther, Erstautor der Science-Veröffentlichung.

An den Arbeiten sind neben DESY-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern auch Forscherinnen und Forscher der Universitäten Hamburg und Lübeck, des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin, des Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie, des Heinrich-Pette-Instituts, des European XFEL, des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie EMBL, der Max-Planck-Gesellschaft, des Helmholtz-Zentrums Berlin und weiteren Institutionen beteiligt.

Anmerkung: Dies ist eine gekürzte Fassung des Pressetests, der in voller Länge bei DESY publiziert ist.

DESY/red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=22664;sprache=de

- Link kopieren

-

Optische Innovationen für Solarmodule – Was bringt den Ausbau am meisten voran?

Im Jahr 2023 erzeugten Photovoltaikanlagen weltweit mehr als 5% der elektrischen Energie und die installierte Leistung verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Optische Technologien können die Effizienz von Solarmodulen weiter steigern und neue Einsatzbereiche erschließen, etwa in Form von ästhetisch ansprechenden, farbigen Solarmodulen für Fassaden. Nun geben 27 Fachleute einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung und eine Einschätzung, welche Innovationen besonders zielführend sind. Der Bericht, der auch für Entscheidungsträger*innen in der Forschungsförderung interessant ist, wurde von Prof. Christiane Becker und Dr. Klaus Jäger aus dem HZB koordiniert.

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.

-

BESSY II: Magnetische „Mikroblüten“ verstärken Magnetfelder im Zentrum

Eine blütenförmige Struktur aus einer Nickel-Eisen-Legierung, die nur wenige Mikrometer misst, kann Magnetfelder lokal verstärken. Der Effekt lässt sich durch die Geometrie und Anzahl der „Blütenblätter“ steuern. Das magnetische Metamaterial wurde von der Gruppe um Dr. Anna Palau am Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (ICMAB) mit Partnern aus dem CHIST-ERA MetaMagIC-Projekts entwickelt und nun an BESSY II in Zusammenarbeit mit Dr. Sergio Valencia untersucht. Die Mikroblüten ermöglichen vielfältige Anwendungen: Sie können die Empfindlichkeit magnetischer Sensoren erhöhen, die Energie für die Erzeugung lokaler Magnetfelder reduzieren, und am PEEM-Messplatz an BESSY II die Messung von Proben unter deutlich höheren Magnetfeldern ermöglichen.