Ultradünne Wasserfilme zum Fließen gebracht - Ein Flachstrahl für Röntgenspektroskopie

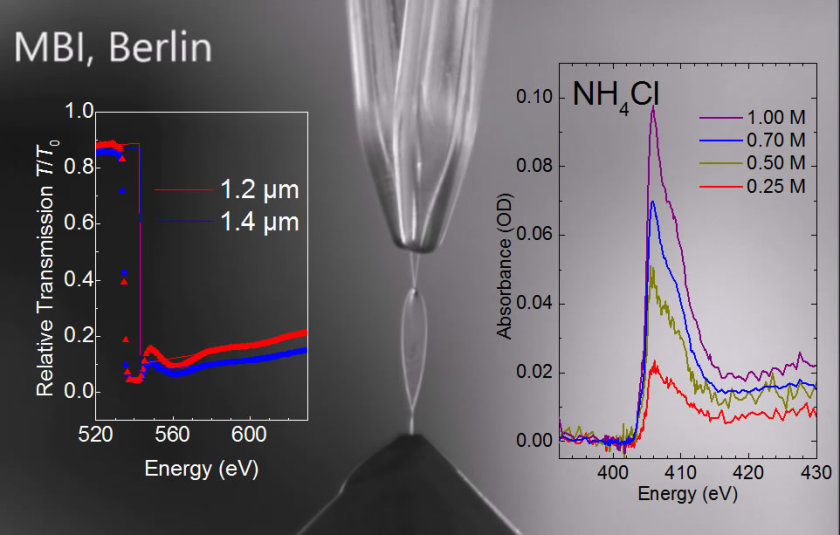

Flachstrahlsystem für Flüssigkeiten mit den beiden Düsen, den beiden kollidierenden laminaren Flüssigkeitsstrahlen und dem blattförmigen Wasserfilm. © MBI

Teams des Max-Born-Instituts für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI), des HZB und des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation (MPIDS) haben ein neuartiges Flachstrahlsystem für Transmissionsmessungen flüssiger Proben im weichen Röntgenbereich entwickelt. Dies bedeutet einen wichtigen Fortschritt für die Spektroskopie flüssiger Proben mit weicher Röntgenstrahlung und ebnet den Weg für neuartige stationäre und zeitaufgelöste Experimente.

Dabei wurde ein Phänomen aus der Fluiddynamik ausgenutzt: Wenn sich zwei identische laminare Flüssigkeitsstrahlen unter einem wohldefinierten Winkel treffen, breitet sich die Flüssigkeit radial aus, was zur Ausbildung eines dünnen blattförmigen Flüssigkeitsfilm senkrecht zur Ebene der beiden Strahlen führt. Dieser Film wird durch eine ebenfalls aus der Flüssigkeit gebildeten Randlippe stabilisiert.

Die Innovation besteht hier darin, dass ein über Stunden stabiler Flachstrahl im Vakuum (bei Drücken kleiner als 10-3 mbar) mit einer Dicke von einem bis zwei Mikrometer realisiert wurde. Erstmalig konnten damit Absorptionsspektren flüssiger Proben in Transmission mit Photonenenergien im Weichröntgenbereich und völlig ohne Membran-basierte Fenster gemessen werden.

Die röntgenspektroskopischen Messungen wurden an BESSYII des HZB durchgeführt.

Lesen Sie hier den kompletten Text aus dem MBI.

Originalpublikation: Structural Dynamics 2, 054301 (2015): A liquid flatjet system for solution phase soft-x-ray spectroscopy

Maria Ekimova, Wilson Quevedo, Manfred Faubel, Philippe Wernet, Erik T.J. Nibbering

Max-Born-Institut/red.

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14315;sprache=dehttp://

- Link kopieren

-

Ernst-Eckhard-Koch-Preis und Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025

Der Freundeskreis des HZB zeichnete auf dem 27. Nutzertreffen BESSY@HZB die Dissertation von Dr. Enggar Pramanto Wibowo (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) aus.

Darüber hinaus wurde der Europäische Innovationspreis Synchrotronstrahlung 2025 an Prof. Tim Salditt (Georg-August-Universität Göttingen) sowie an die Professoren Danny D. Jonigk und Maximilian Ackermann (beide, Universitätsklinikum der RWTH Aachen) verliehen.

-

Synchrotron-strahlungsquellen: Werkzeugkästen für Quantentechnologien

Synchrotronstrahlungsquellen erzeugen hochbrillante Lichtpulse, von Infrarot bis zu harter Röntgenstrahlung, mit denen sich tiefe Einblicke in komplexe Materialien gewinnen lassen. Ein internationales Team hat nun im Fachjournal Advanced Functional Materials einen Überblick über Synchrotronmethoden für die Weiterentwicklung von Quantentechnologien veröffentlicht: Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wie diese einzigartigen Werkzeuge dazu beitragen können, das Potenzial von Quantentechnologien wie z. B. Quantencomputing zu erschließen, Produktionsbarrieren zu überwinden und den Weg für zukünftige Durchbrüche zu ebnen.

-

Neue Katalysatormaterialien auf Basis von Torf für Brennstoffzellen

Eisen-Stickstoff-Kohlenstoff-Katalysatoren haben das Potenzial, teure Platinkatalysatoren in Brennstoffzellen zu ersetzen. Dies zeigt eine Studie aus Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und der Universitäten in Tartu und Tallinn, Estland. An BESSY II beobachtete das Team, wie sich komplexe Mikrostrukturen in den Proben bilden. Anschließend analysierten sie, welche Strukturparameter für die Förderung der bevorzugten elektrochemischen Reaktionen besonders wichtig waren. Der Rohstoff für solche Katalysatoren ist gut zersetzter Torf.