Gemeinsames Treffen der Strukturbiologen in Berlin: der 6. Joint-MX-Day am 23. September 2015 am HZB

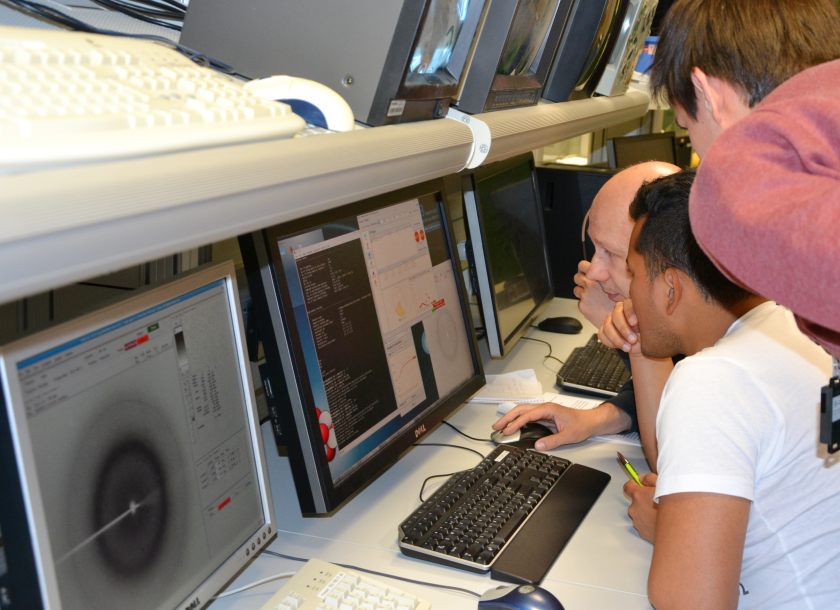

Proteinkristalle an BESSY II studieren: Dank eines einmaligen Projektes können Studierende der FU Berlin regelmäßig am Snychrotron experimentieren. Das ist nur einer der sichtbaren Erfolge der Kooperation in der Berliner Strukturbiologie. Foto: Silvia Zerbe/HZB

Die Hauptstadt hat sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot der Strukturbiologie in Deutschland entwickelt. Entscheidend dazu beigetragen hat das hohe Maß an Kooperation zwischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitäten. Aber auch Wissenschaft und Industrie arbeiten in der Strukturbiologie sehr eng zusammen. Am 23. September 2015 findet der 6. Joint-MX-Day statt, bei dem sich Forscher über neue Methoden, Ansätze und Erkenntnisse in der Strukturbiologie austauschen werden.

Erwartet werden bis zu 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Seit 2010 kooperieren im Rahmen des Joint-MX-Lab die Humboldt-Universität, die Freie Universität, das Max-Delbrück-Zentrum, das Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie und das Helmholtz-Zentrum Berlin. Das HZB bietet am Elelektronenspeicherring BESSY II drei Beamlines für die Proteinkristallographie an. Diese teilweise hochautomatisierten Messeinrichtungen werden von ca. 300 Gastforschern pro Jahr genutzt.

Wann und wo?

Uhrzeit: 9 bis 18.30 Uhr

Ort: Helmholtz-Zentrum Berlin, Albert-Einstein-Str. 15, 12489 Berlin, Hörsaal

Programm

Das Programm finden Sie hier. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Anmeldung

Wer noch an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte schnellstmöglich eine E-Mail an Frau Bierbaum schicken.

(sz)

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14308;sprache=enA

- Link kopieren

-

Batterieforschung mit dem HZB-Röntgenmikroskop

Um die Kapazität von Lithiumbatterien weiter zu steigern, werden neue Kathodenmaterialien entwickelt. Mehrschichtige lithiumreiche Übergangsmetalloxide (LRTMO) ermöglichen eine besonders hohe Energiedichte. Mit jedem Ladezyklus wird jedoch ihre Kapazität geringer, was mit strukturellen und chemischen Veränderungen zusammenhängt. Mit Röntgenuntersuchungen an BESSY II hat nun ein Team aus chinesischen Forschungseinrichtungen diese Veränderungen erstmals experimentell mit höchster Präzision vermessen: Mit dem einzigartigen Röntgenmikroskop konnten sie morphologische und strukturelle Entwicklungen auf der Nanometerskala beobachten und dabei auch chemische Veränderungen aufklären.

-

BESSY II: Neues Verfahren für bessere Thermokunststoffe

Umweltfreundliche Thermoplaste aus nachwachsenden Rohstoffen lassen sich nach Gebrauch recyclen. Ihre Belastbarkeit lässt sich verbessern, indem man sie mit anderen Thermoplasten mischt. Um optimale Eigenschaften zu erzielen, kommt es jedoch auf die Grenzflächen in diesen Mischungen an. Ein Team der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden hat nun an BESSY II untersucht, wie sich mit einem neuen Verfahren aus zwei Grundmaterialien thermoplastische „Blends“ mit hoher Grenzflächenfestigkeit herstellen lassen: Aufnahmen an der neuen Nanostation der IRIS-Beamline zeigten, dass sich dabei nanokristalline Schichten bilden, die die Leistungsfähigkeit des Materials erhöhen.

-

Wasserstoff: Durchbruch bei Alkalischen Membran-Elektrolyseuren

Einem Team aus Technischer Universität Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin, Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg (IMTEK) und Siemens Energy ist es gelungen, eine hocheffiziente alkalische Membran-Elektrolyse Zelle erstmals im Labormaßstab in Betrieb zu nehmen. Das Besondere: Der Anodenkatalysator besteht dabei aus preisgünstigen Nickelverbindungen und nicht aus begrenzt verfügbaren Edelmetallen. An BESSY II konnte das Team die katalytischen Prozesse durch operando Messungen im Detail darstellen, ein Theorie Team (USA, Singapur) lieferte eine konsistente molekulare Beschreibung. In Freiburg wurden mit einem neuen Beschichtungsverfahren Kleinzellen gebaut und im Betrieb getestet. Die Ergebnisse sind im renommierten Fachjournal Nature Catalysis publiziert.