Erstmals mit Details: Wie giftiges Kohlenmonoxid am Katalysator zu Kohlendioxid verbrennt

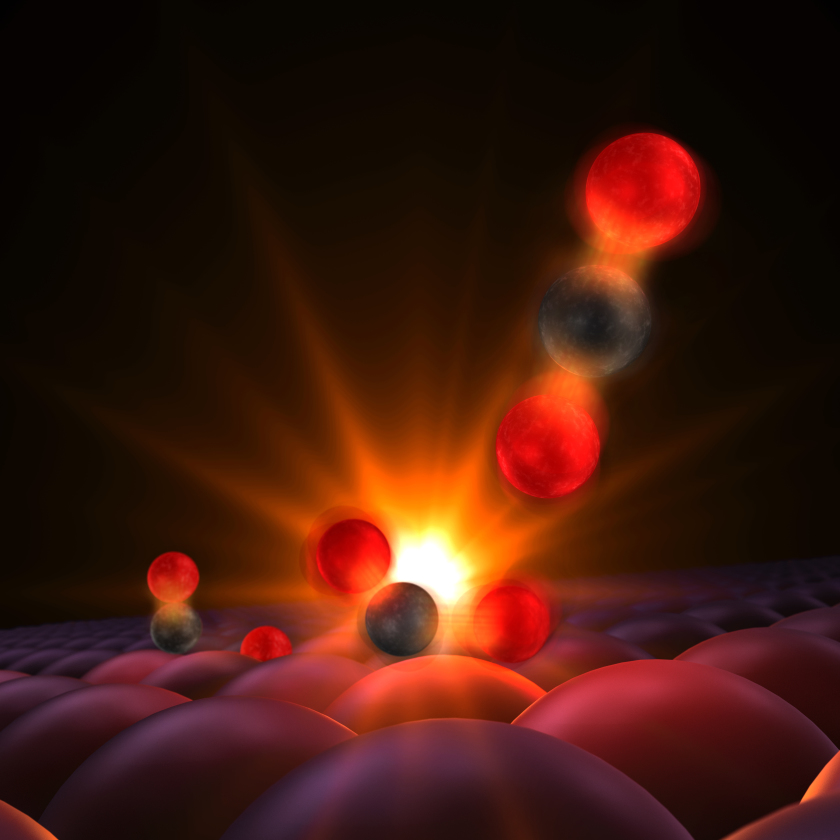

Die Abbildung illustriert eine Momentaufnahme während der Reaktion von CO zu CO2, wie sie nun erstmals am SLAC gelungen ist. © SLAC National Accelerator Laboratory

Ein internationales Forschungsteam hat erstmals die flüchtigen Zwischenstufen beobachtet, die sich bilden, wenn Kohlenmonoxid auf einer heißen Ruthenium-Oberfläche, einem einfachen Katalysator, oxidiert. Sie nutzten dafür ultrakurze Röntgenblitze und Laserpulse am SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, Kalifornien. Dabei erhitzte ein Laserblitz zunächst die Ruthenium-Oberfläche und aktivierte so die absorbierten Kohlenmonoxid-Moleküle und Sauerstoff-Atome. Über Röntgenabsorptionsspektroskopie konnte das Team dann ermitteln, wie sich die elektronische Struktur der Sauerstoffatome veränderte, während sie mit Kohlenstoff-Atomen Bindungen anbahnten. Die beobachteten Übergangszustände stimmen mit quantenchemischen Berechnungen gut überein.

Überraschend war jedoch, wie viele Reaktionspartner in einen Übergangszustand aktiviert wurden – und ebenso überraschend war die Entdeckung, dass nur ein kleiner Bruchteil davon anschließend tatsächlich stabile CO2-Moleküle bildet. „Es ist so, als wenn man Murmeln einen Berg hochschießt und die meisten, die es bis oben geschafft haben, rollen einfach wieder auf der gleichen Seite herunter“, sagt Anders Nilsson, Professor am SLAC/Stanford SUNCAT Center for Interface Science and Catalysis und an der Stockholm University, der das Forschungsprojekt geleitet hat.

Ein Team vom Institut für Methoden und Instrumentierung für Forschung mit Synchrotronstrahlung am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) hat zu diesem Forschungsprojekt am SLAC beigetragen. Die fruchtbare Zusammenarbeit wurde durch die Volkswagen-Stiftung sowie das Helmholtz Virtual Institute “Dynamic Pathways in Multidimensional Landscapes” ermöglicht. „Diese Ergebnisse helfen uns, eine entscheidende Reaktion an einem Katalysator zu verstehen, die auch für den Umweltschutz sehr wichtig ist“, erklärt HZB-Physiker Martin Beye.

Zur ausführlichen Presseinfo auf der SLAC-Website

Referenz: H. Öström et al., Science, 12 February 2015 (10.1126/science.1261747)

arö/SLAC

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14141;sprache=dehttp://

- Link kopieren

-

Durchbruch: Erster Elektronenstrahl im SEALab bringt Beschleunigerphysik voran

Weltweit zum ersten Mal hat das SEALab-Team am HZB in einem supraleitenden Hochfrequenzbeschleuniger (SRF Photoinjektor) einen Elektronenstrahl aus einer Multi-Alkali-Photokathode (Na-K-Sb) erzeugt und auf relativistische Energien beschleunigt. Dies ist ein echter Durchbruch und eröffnet neue Optionen für die Beschleunigerphysik.

-

Optische Innovationen für Solarmodule – Was bringt den Ausbau am meisten voran?

Im Jahr 2023 erzeugten Photovoltaikanlagen weltweit mehr als 5% der elektrischen Energie und die installierte Leistung verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Optische Technologien können die Effizienz von Solarmodulen weiter steigern und neue Einsatzbereiche erschließen, etwa in Form von ästhetisch ansprechenden, farbigen Solarmodulen für Fassaden. Nun geben 27 Fachleute einen umfassenden Überblick über den Stand der Forschung und eine Einschätzung, welche Innovationen besonders zielführend sind. Der Bericht, der auch für Entscheidungsträger*innen in der Forschungsförderung interessant ist, wurde von Prof. Christiane Becker und Dr. Klaus Jäger aus dem HZB koordiniert.

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.