Neue in situ Zelle für Untersuchungen an festen und flüssigen Proben und deren Grenzflächen unter elektrischer Spannung

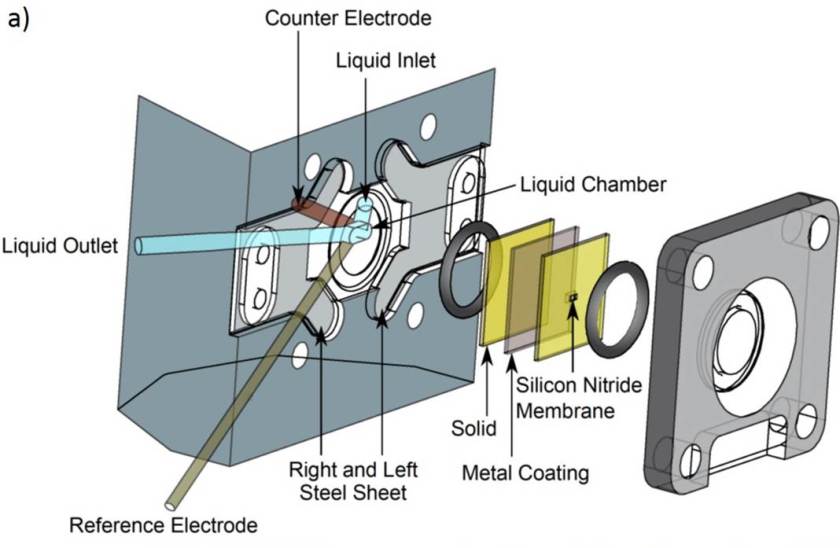

„Explosionszeichnung“ der elektrochemischen Fließzelle für Röntgenspektroskopie mit weichem Röntgenlicht. Die Membran (gelb) ist mit einem Metall beschichtet, das auch als Arbeitselektrode fungiert und als Träger für feste Proben. Die Gegen- und Referenz-Elektroden sind in der Flüssigkeits-Kammer platziert. Schläuche erlauben den raschen Austausch von Flüssigkeiten. © HZB

Ein Team um Dr. Kathrin Aziz-Lange hat eine neue in situ Zelle für Röntgenspektroskopie an flüssigen Proben und deren Grenzflächen zu Festkörpern entwickelt. Das Besondere ist, dass in der Zelle Elektroden sitzen, die die Probe zwischen oder während den Messungen unter Spannung setzen können. Die dadurch ausgelösten Veränderungen in der elektronischen Struktur der Probe können dann in Echtzeit mithilfe von Röntgenabsorptions- und Röntgenemissionsspektroskopie beobachtet werden.

An der Arbeit waren Christoph Schwanke vom HZB Institut für Solare Brennstoffe sowie Ronny Golnak und Dr. Jie Xiao vom HZB Institut Methoden der Materialentwicklung beteiligt.

„Diese neue Zelle ist interessant, wenn man zum Beispiel die Funktionsweise von Materialien für katalytische Prozesse, in Elektrolysezellen oder in wieder aufladbaren Batterien besser verstehen will“, erklärt Kathrin Aziz-Lange. Solche Materialien spielen in der Energieforschung eine große Rolle, etwa bei der Wasserstofferzeugung durch die elektrolytische Aufspaltung von Wasser, in Brennstoffzellen, in Farbstoffsolarzellen aber auch bei der Entwicklung effizienterer Batterien.

Die neu entwickelte Zelle wurde in der Fachzeitschrift „Review of Scientific Instruments“ (5. November 2014, Vol. 85, 10) vorgestellt, sie hat bereits erste Ergebnisse erzielt und kann auch von Messgästen genutzt werden.

"Electrochemical flowcell for in-situ investigations by soft x-ray absorption and emission spectroscopy," has been published online today, 5 November 2014, in Review of Scientific Instruments (Vol.85, Issue 10).

DOI: 10.1063/1.4899063

arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14087;sprache=de

- Link kopieren

-

Berliner Wissenschaftspreis geht an Philipp Adelhelm

Der Batterieforscher Prof. Dr. Philipp Adelhelm wird mit dem Berliner Wissenschaftspreis 2024 ausgezeichnet. Er ist Professor am Institut für Chemie der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und leitet eine gemeinsame Forschungsgruppe der HU und des Helmholtz-Zentrums Berlin (HZB). Der Materialwissenschaftler und Elektrochemiker forscht zur Entwicklung nachhaltiger Batterien, die eine Schlüsselrolle für das Gelingen der Energiewende spielen. International zählt er zu den führenden Expert*innen auf dem Gebiet der Natrium-Ionen-Batterien.

-

Schriftrollen aus buddhistischem Schrein an BESSY II virtuell entrollt

In der mongolischen Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin befindet sich ein einzigartiger Gungervaa-Schrein. Der Schrein enthält auch drei kleine Röllchen aus eng gewickelten langen Streifen, die in Seide gewickelt und verklebt sind. Ein Team am HZB konnte die Schrift auf den Streifen teilweise sichtbar machen, ohne die Röllchen durch Aufwickeln zu beschädigen. Mit 3D-Röntgentomographie erstellten sie eine Datenkopie des Röllchens und verwendeten im Anschluss ein mathematisches Verfahren, um den Streifen virtuell zu entrollen. Das Verfahren wird auch in der Batterieforschung angewandt.

-

Natrium-Ionen-Batterien: Neuer Speichermodus für Kathodenmaterialien

Batterien funktionieren, indem Ionen zwischen zwei chemisch unterschiedlichen Elektroden gespeichert und ausgetauscht werden. Dieser Prozess wird Interkalation genannt. Bei der Ko-Interkalation werden dagegen sowohl Ionen als auch Lösungsmittelmoleküle in den Elektrodenmaterialien gespeichert, was bisher als ungünstig galt. Ein internationales Team unter der Leitung von Philipp Adelhelm hat nun jedoch gezeigt, dass die Ko-Interkalation in Natrium-Ionen-Batterien mit den geeigneten Kathodenmaterialien funktionieren kann. Dieser Ansatz bietet neue Entwicklungsmöglichkeiten für Batterien mit hoher Effizienz und schnellen Ladefähigkeiten. Die Ergebnisse wurden in Nature Materials veröffentlicht.