Künstliches Mottenauge als Lichtfänger

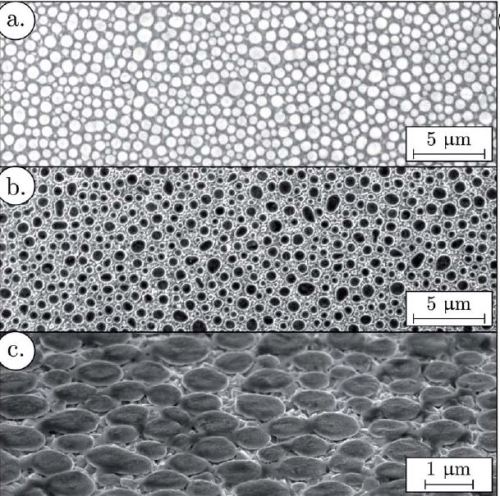

Rasterelektronenmikroskopie der Oberfläche vor der Pyrolyse (a) und nach der Pyrolyse (b und c). © EMPA

Forscher der EMPA bei Zürich und der Universität Basel haben an BESSY II eine photoelektrochemische Zelle untersucht, deren Oberfläche ähnlich wie ein Mottenauge strukturiert ist. So fängt sie deutlich mehr Licht ein, was Ausbeute an gewonnenem Wasserstoff erhöht. Für die Strukturierung verwendeten sie preiswerte Materialien wie Wolframoxid und Rost.

Die EMPA-Forscher Florent Boudoire und Artur Braun haben eine spezielle Mikrostruktur auf der Photoelektrode aufgebracht, die aus winzigen Partikeln von Wolframoxid besteht. Die gelben Kügelchen werden auf einer Elektrode aufgetragen und dann mit einer hauchdünnen Schicht Eisenoxid überzogen. Fällt Licht auf die Partikel, wird es mehrfach hin und her reflektiert, bis es absorbiert ist, und die gesamte Energie für die Spaltung von Wassermolekülen zur Verfügung steht.

Im Grunde funktioniere die neu erdachte Mikrostruktur wie das Auge einer Motte, erklärt Florent Boudoire: Die Augen von Nachtfaltern müssen viel Licht einsammeln – und dürfen so wenig wie möglich reflektieren, sonst wird der Falter entdeckt und gefressen. Die Mikrostruktur dieser Augen ist speziell auf die Wellenlänge des Lichts angepasst. Die Forscher sind in der Lage, die Prozessparameter für die Filmbildung so einzustellen, dass die optischen Eigenschaften der Struktur auf das Sonnenspektrum abgestimmt sind.

Das Forschungsteam aus der Schweiz hat am Röntgenmikroskop von BESSY II untersucht, welche chemischen Prozesse im Detail bei der Elektrodenherstellung nötig sind.

Zur Info der EMPA

Zur Publikation in Energy&Environmental Sciences

EMPA/arö

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14008;sprache=enA

- Link kopieren

-

Faszinierendes Fundstück wird zu wertvoller Wissensquelle

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) hat ein besonderes Fundstück aus der mittleren Bronzezeit nach Berlin geschickt, um es mit modernsten Methoden zerstörungsfrei zu untersuchen: Es handelt sich um ein mehr als 3400 Jahre altes Bronzeschwert, das 2023 im schwäbischen Nördlingen bei archäologischen Grabungen zutage trat. Die Expertinnen und Experten konnten herausfinden, wie Griff und Klinge miteinander verbunden sind und wie die seltenen und gut erhaltenen Verzierungen am Knauf angefertigt wurden – und sich so den Handwerkstechniken im Süddeutschland der Bronzezeit annähern. Zum Einsatz kamen eine 3D-Computertomographie und Röntgendiffraktion zur Eigenspannungsanalyse am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) sowie die Röntgenfluoreszenz-Spektroskopie bei einem von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) betreuten Strahlrohr an BESSY II.

-

Topologische Überraschungen beim Element Kobalt

Das Element Kobalt gilt als typischer Ferromagnet ohne weitere Geheimnisse. Ein internationales Team unter der Leitung von Dr. Jaime Sánchez-Barriga (HZB) hat nun jedoch komplexe topologische Merkmale in der elektronischen Struktur von Kobalt entdeckt. Spin-aufgelöste Messungen der Bandstruktur (Spin-ARPES) an BESSY II zeigten verschränkte Energiebänder, die sich selbst bei Raumtemperatur entlang ausgedehnter Pfade in bestimmten kristallographischen Richtungen kreuzen. Dadurch kann Kobalt als hochgradig abstimmbare und unerwartet reichhaltige topologische Plattform verstanden werden. Dies eröffnet Perspektiven, um magnetische topologische Zustände in Kobalt für künftige Informationstechnologien zu nutzen.

-

MXene als Energiespeicher: Vielseitiger als gedacht

MXene-Materialien könnten sich für eine neue Technologie eignen, um elektrische Ladungen zu speichern. Die Ladungsspeicherung war jedoch bislang in MXenen nicht vollständig verstanden. Ein Team am HZB hat erstmals einzelne MXene-Flocken untersucht, um diese Prozesse im Detail aufzuklären. Mit dem in situ-Röntgenmikroskop „MYSTIIC” an BESSY II gelang es ihnen, die chemischen Zustände von Titanatomen auf den Oberflächen der MXene-Flocken zu kartieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwei unterschiedliche Redox-Reaktionen gibt, die vom jeweils verwendeten Elektrolyten abhängen. Die Studie schafft eine Grundlage für die Optimierung von MXene-Materialien als pseudokapazitive Energiespeicher.