Ultraschnelle Spin-Manipulation bei Terahertz-Frequenzen

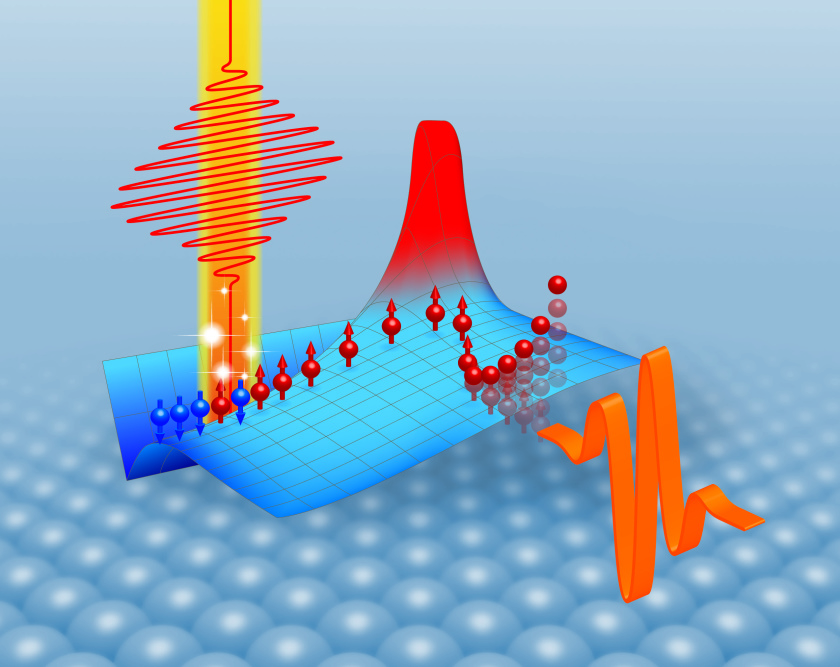

Ein ultraschneller Spinstrom führt zur Emission elektromagnetischer Wellen im Terahertz-Bereich. © H. D. Wöhrle/Universität Göttingen

Ein internationales Team hat einen Weg entdeckt, um Spins in einer bislang unerreichten Geschwindigkeit zu steuern. Dies ist für Datenverarbeitung und –Speicherung interessant. Sie nutzten dafür Femtosekunden-Laserpulse über einen weiten Energiebereich bis zu Terahertz-Frequenzen. An der Arbeit waren Forscher vom Fritz-Haber-Institut, der Universitäten Göttingen und Uppsala sowie vom Forschungszentrum Jülich und Helmholtz-Zentrum Berlin beteiligt; ihre Ergebnisse sind nun in der Online-Ausgabe von Nature Nanotechnology publiziert.

Die Wissenschaftler entwickelten ein wenige Nanometer dickes Schichtsystem aus unterschiedlichen Metallen. Durch einen ultrakurzen Laserpuls angeregt, entsteht darin ein so genannter Spinstrom. Dieser ebenfalls ultrakurze Spinstrom kann sehr gezielt beeinflusst werden, sowohl was seine Form als auch seine Dauer betrifft. Der Spinstrom lässt sich nach der Speicherung in einen konventionellen Ladungsstrom umwandeln, der wiederum elektromagnetische Strahlung im Terahertz-Frequenzbereich erzeugt. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Materialien wie Ruthenium oder Gold konnten die Forscher das Spektrum der elektromagnetischen Wellen steuern. Die Ergebnisse könnten es ermöglichen, neue Materialien zu entwerfen, in denen magnetische Muster deutlich schneller gespeichert werden können.

Originalveröffentlichung: T. Kampfrath et al. „Terahertz spin current pulses controlled by magnetic heterostructures”, Nature Nanotechnology 2013, doi: http://dx.doi.org/10.1038/NNANO.2013.43.

Zur Presseinfo der Universität Göttingen:

arö/IR/Uni Göttingen

https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=13688;sprache=dehttp://

- Link kopieren

-

Katalyseforschung mit dem Röntgenmikroskop an BESSY II

Anders als in der Schule gelernt, verändern sich manche Katalysatoren doch während der Reaktion: So zum Beispiel können bestimmte Elektrokatalysatoren ihre Struktur und Zusammensetzung während der Reaktion verändern, wenn ein elektrisches Feld anliegt. An der Berliner Röntgenquelle BESSY II gibt es mit dem Röntgenmikroskop TXM ein weltweit einzigartiges Instrument, um solche Veränderungen im Detail zu untersuchen. Die Ergebnisse helfen bei der Entwicklung von innovativen Katalysatoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ein Beispiel wurde neulich in Nature Materials publiziert. Dabei ging es um die Synthese von Ammoniak aus Abfallnitraten.

-

BESSY II: Magnetische „Mikroblüten“ verstärken Magnetfelder im Zentrum

Eine blütenförmige Struktur aus einer Nickel-Eisen-Legierung, die nur wenige Mikrometer misst, kann Magnetfelder lokal verstärken. Der Effekt lässt sich durch die Geometrie und Anzahl der „Blütenblätter“ steuern. Das magnetische Metamaterial wurde von der Gruppe um Dr. Anna Palau am Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (ICMAB) mit Partnern aus dem CHIST-ERA MetaMagIC-Projekts entwickelt und nun an BESSY II in Zusammenarbeit mit Dr. Sergio Valencia untersucht. Die Mikroblüten ermöglichen vielfältige Anwendungen: Sie können die Empfindlichkeit magnetischer Sensoren erhöhen, die Energie für die Erzeugung lokaler Magnetfelder reduzieren, und am PEEM-Messplatz an BESSY II die Messung von Proben unter deutlich höheren Magnetfeldern ermöglichen.

-

Innovative Batterie-Elektrode aus Zinn-Schaum

Metallbasierte Elektroden in Lithium-Ionen-Akkus versprechen deutlich höhere Kapazitäten als konventionelle Graphit-Elektroden. Leider degradieren sie aufgrund von mechanischen Beanspruchungen während der Lade- und Entladezyklen. Nun zeigt ein Team am HZB, dass ein hochporöser Schaum aus Zinn den mechanischen Stress während der Ladezyklen deutlich besser abfedern kann. Das macht Zinn-Schäume als potentielles Material für Lithium-Batterien interessant.